笔记本电脑硬盘升级大作战

安全性

前面我们说到忽悠的笔记本电脑寿终正寝,相信有很多读者朋友都有同样的经历,笔记本电脑的硬盘突然在没有征兆的前提下就坏掉了。传统结构的HDD磁头距离盘片仅有0.03um,就算一粒灰尘的直径也达到了10um;打个比方,这就像一架波音747在离地面两尺的高度飞行。如果经常在移动状态下使用笔记本电脑,硬盘损坏的风险自然就会大大增加。或许正是有了前车之鉴,忽悠将安全性也提升到了仅次于电池续航力的地位,而这也代表了移动状态下使用笔记本电脑用户的心声。

理论上而言,基于半导体存储的SSD完全没有任何机械组件,因此,对于震动的敏感性远远小于拥有机械转动组件的HDD。要测试硬盘的安全性确实是个棘手的难题,不过有什么能难倒MC的编辑们呢?我们从忽悠的使用模式中提取了一个小场景来验证两类存储设备在安全性上的区别。在数据拷贝的过程中我们来回地晃动笔记本电脑,这一场景对于经常在移动环境下使用笔记本电脑的用户来说是常见的。千万不要小看小小的晃动,大部分笔记本电脑硬盘终死于非命的大凶手就是使用过程的震动。

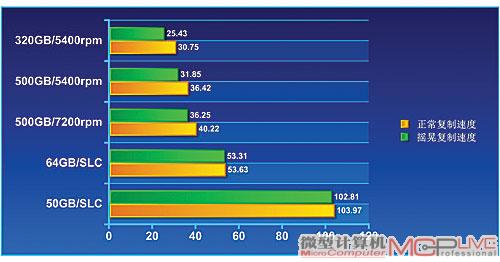

晃动测试结果(单位:MB/s,越高越好)

果不出所料,当我们晃动着装载着HDD的笔记本电脑(B方案和C方案)时,与正常条件下的拷贝相比,数据传输的速度明显减慢,拷贝同一文件夹的时间也明显增加。随着晃动的程度愈发强烈,数据传输的速度愈慢。不得不承认,HDD的抗震性一直在进步,通过在震动时将磁头停靠在卸载区可以在大部分时候保证硬盘的安全,但这样的手段并不能完全保护磁盘不受损伤。同时,此时的性能下降过于明显,会明显降低用户的使用体验。与完全没有机械组件的SSD相比,HDD还是显得太过脆弱了。由于转速更慢一些,A和B方案的抗震性也要略好于转速更快的C方案。在换上了SSD后(D方案和E方案),无论我们如何晃动笔记本电脑,传输速度与正常使用时没有任何区别。

|

|

320GB/ |

500GB/ |

500GB/ |

64GB/ |

50GB/ |

|

病毒扫描(MB/s) |

12.691 |

13.345 |

15.418 |

84.08 |

96.328 |

|

照片导入(MB/s) |

34.457 |

15.13 |

38.98 |

103.432 |

137.199 |

|

Vista启动(MB/s) |

12.593 |

12.92 |

14.764 |

44.084 |

56.422 |

|

视频编辑(MB/s) |

20.322 |

24.158 |

22.088 |

84.744 |

99.344 |

|

媒体中心(MB/s) |

23.777 |

49.794 |

53.088 |

142.513 |

167.013 |

|

游戏载入(MB/s) |

3.34 |

3.268 |

4.35 |

52.191 |

63.214 |

|

游戏安装(MB/s) |

8.919 |

9.719 |

11.366 |

88.99 |

100.263 |

|

PCMark Vantage HDD成绩(表注:成绩均为越高越好) | |||||

此时,负责存储的辉辉提出了一个新的问题:即受到原理和结构的影响,SSD的存储单元存在一定的读写次数限制,达到限制的存储单元将彻底报废。不过,目前主流的SSD采用了平衡算法,可承受数十TB的读写量,即使按照每天高强度的使用模式(读写数十GB数据量),也可以达到4~5年的使用时间,恐怕届时你早就因为容量问题再次升级了吧。相对而言,SLC NAND的E方案由于定位在工业级别,可靠性较消费级的D方案更好一些。(忽悠:我说我的硬盘怎么就坏了。)

安全可靠测试结果:E>D>A=B>C